Faut-il renommer les voies pour introduire plus de parité et de diversité ? La question se pose, tour d'horizon de la problématique et de quelques solutions adoptées par des collectivités. (Crédit photo de couverture : Joséphine Brueder/Ville de Paris)

La dénomination des noms de rues est très souvent porteuse d’un héritage culturel et patrimonial auquel nous sommes attachés. Pourtant, au gré des évolutions des mentalités et des changements sociétaux, certaines dénominations finissent pas déranger. Se pose alors la question de réorienter les critères de dénomination, voire de "débaptiser" et de renommer certains noms de voies. Ainsi, dénomination des voies (odonymie), qui ressort de l'autorité du Conseil municipal (art 169 de la loi 3DS) peut parfois devenir un instrument de militantisme politique, qui ne va pas sans cristalliser certains désaccords.

Quand la dénomination des voies fait polémique

Ainsi en 1998, Georges Frêche (PS), avait fait baptiser « rue de Vichy » une rue proche du conseil régional Languedoc-Roussillon, pour protester contre l'élection, le 20 mars, de Jacques Blanc élu avec les voix du FN, avant de revenir sur cette décision1.

Moins tendancieux, mais malgré tout chargé d'une symbolique politique, la mairie de Paris a récemment décidé de renommer en « Avenue Alexeï-Navalny » le côté impair de l’Avenue de Pologne dans le 16earrondissement2, contrevenant au passage à l’usage en France qui veut qu’un délai de cinq ans minimum soit écoulé depuis le décès d’une personnalité.

On ne peut donc pas ignorer la dimension politique des dénominations. Les dénominations historiques notamment peuvent, avec l’évolution des mœurs et la prise de conscience, devenir problématiques. Car « les plaques de rues, comme les noms des bâtiments, sont un indicateur de la représentation des corps sociaux »3.

Féminisation des noms

La première problématique concerne la surreprésentation masculine dans les dénominations. Au sein de l’Europe, en moyenne plus de 90% de noms de voies portant le nom de personnalités sont actuellement des noms d'hommes4.

C’est le cas aussi en France, en 2014 seuls « 2 % des rues françaises portent le nom d’une femme, soit 6% des noms dédiés à des personnalités (33% des odonymes) »5 et à Paris « en 2001, seuls 6 % des rues, espaces verts et équipements portaient le nom d’une femme »6 . Face à ce constat, de nombreux collectifs ainsi que des élus se sont mobilisés. Plusieurs municipalités françaises se sont ainsi lancées dans des programmes volontaristes pour introduire plus de parité et féminiser les odonymes, à Paris ou encore à Bordeaux.

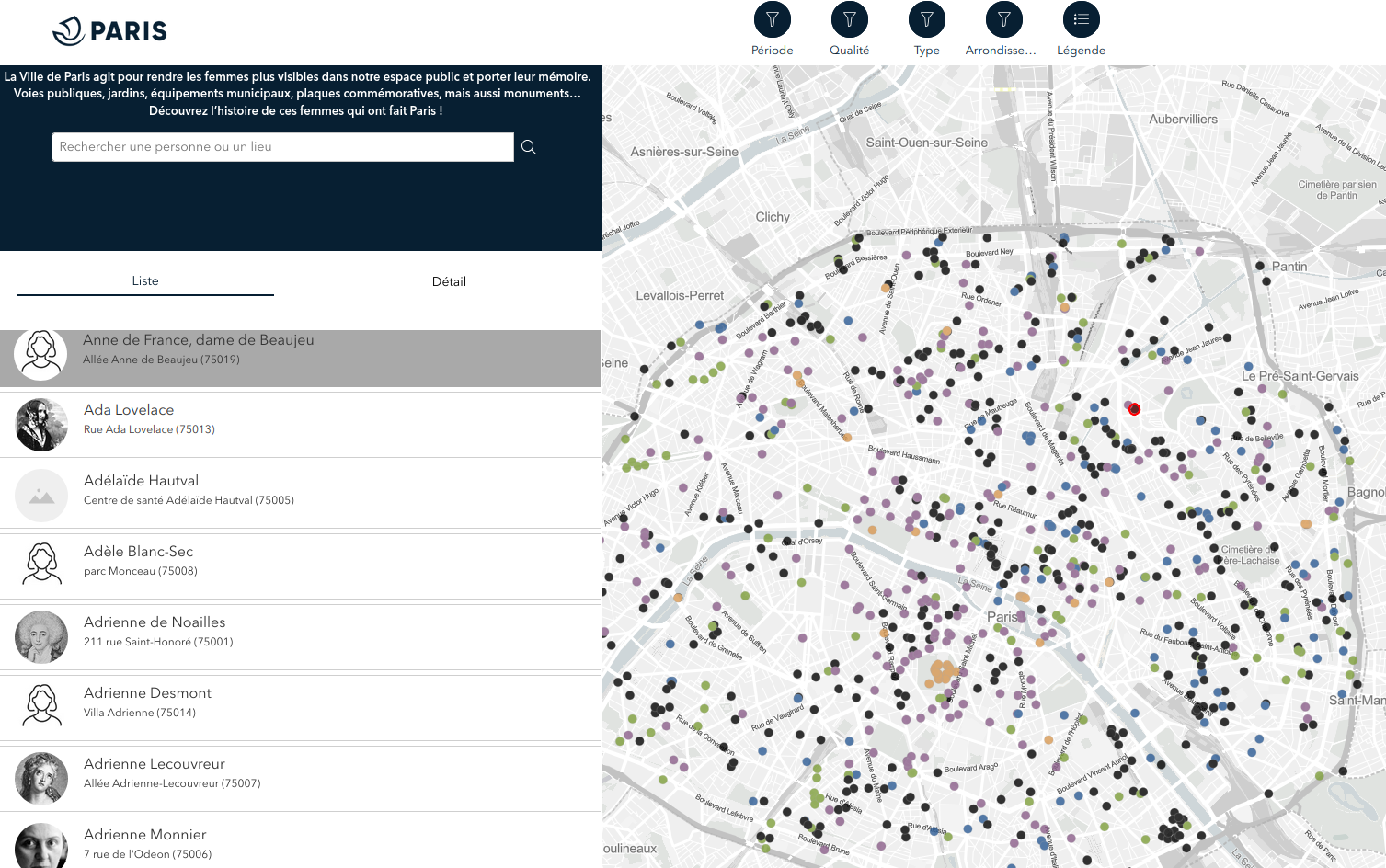

La mairie de Paris a ainsi publié une carte qui recense toutes les dénominations (voie, jardin, équipement municipal, plaques commémoratives et les statues présentes dans l’espace public) portant désormais le nom d’une personnalité féminine :

De nombreux projets associatifs recensant le manque de diversité dans les dénominations des voies ont également vu le jour ces dernières années. Un article du blog “Dénommer le Monde” en recense quelques-uns. Voici par exemple une carte créée par Open Knowledge Belgium qui permet de consulter le nombre de rues en fonction du genre dans différentes métropoles européenne. Une carte détaillée est disponible pour Paris. Ces outils de data visualisation sont précieux pour les municipalités qui souhaitent progresser vers plus de parité dans leurs dénominations.

En complément, citons le guide relatif à la féminisation de l’espace public par les noms de lieux7 de la Chaire en Toponymie inclusive de l’UNESCO. Fruit d'un travail partenarial, c'est un quide complet et détaillé pour les collectivités locales qui souhaiteraient se lancer dans ce chantier de la parité toponymique.

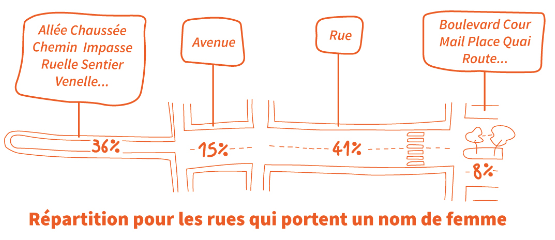

Pour autant, trop souvent les nouveaux noms féminins sont attribués à des quartiers nouveaux, une nouvelle impasse, ou encore à la périphérie de la ville… ce qui n’est pas satisfaisant car cela revient « à reléguer les nouveaux noms dans des espaces très peu passants » comme le souligne à juste titre Laura Slimani, adjointe à la mairie de Rouen8. De fait, les noms féminins sont plutôt attribués à de petites voiries comme l’a démontré le Collectif à côté sur la ville de Nantes9.

Il pourrait par ailleurs sembler opportun de profiter des fusions de communes et des éventuels homonymes qui en découlent, pour féminiser les noms des voiries. Mais nous sommes là encore dans des cas de rattrapages, marginaux au regard de l’importance du déséquilibre.

Rebaptiser ?

Faut-il dès lors débaptiser les odonymes masculins ? La chose est rare, « à Paris qui compte 7000 voies, seuls cinq processus de débaptisation ont abouti depuis 2001 »10. La féminisation passe ainsi plus souvent par la création de nouveaux odonymes que par leur modification. Les collectifs féministes, qui ne se satisfont pas de ces timides avancées et revendiquent une meilleure prise en compte de la diversité, ont ainsi symboliquement recouvert ou complété les plaques avec de nouveaux noms féminins, notamment à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars11.

Conjointement, se pose la question de débaptiser certains odonymes faisant référence à des personnalités accusées de crimes sexuels. L’exemple le plus récent est bien entendu celui de l'abbé Pierre : « l’Agence France-Presse a dénombré en France 150 voies nommées « Abbé-Pierre » ou « Henri-Grouès »12, des municipalités ont d’ors et déjà choisi de renommer ces voies.

Décolonisation des odonymes

Ces noms de personnes ou d’événements aujourd'hui contestés, voire criminalisés, ouvrent ainsi un autre sujet de polémique. En première ligne, l'histoire coloniale qui est inscrite au sein de nombreux toponymes. Dans les pays de colonisation de peuplement, la question est bien entendu prégnante, à l’instar du Canada où le sujet a fait la une de l’actualité en 2019 avec le renommage de la rue Amherst (du nom d’un officier britannique controversé) en rue Atateken (« fraternité » en Kanien'kehá:ka)13.

Au niveau européen, des appels à projets ont été lancés par la commission européenne visant à réfléchir à l’héritage colonial au sein des villes européennes14.

En France, le sujet est également au cœur d’un débat national et pose de nombreuses difficultés15. Plusieurs associations sont ainsi mobilisées sur ce sujet de la décolonisation des odonymes, pour s’opposer à la célébration de personnalités impliquées dans des crimes coloniaux ou dans la promotion du rascisme. Ces associations mènent un travail de mémoire pour recenser et alerter les pouvoirs publics16, avec des revendications plus ou moins fortes, de l’ajout de panneau explicatifs à la débaptisation pure et simple

L’État tente lui aussi de s’emparer de ce débat. Ainsi, Pascal Blanchard, historien spécialisé sur l'Empire colonial français a, sur demande du Président de la République, dirigé la publication d’un rapport en 2021. Ce rapport contient 318 fiches consacrées à des personnalités qui ont contribué à l'Histoire de France, avec une volonté de reconnaître la diversité de cette histoire : « ce recueil a ainsi vocation à aider les élus locaux dans leur choix afin de baptiser des rues, places, parcs ou bâtiments publics »17.

Une liste de cent noms de combattants africains, ayant contribué à la libération de la France durant la Seconde Guerre mondiale, a également été mise à disposition des élus par le ministère des Armées, en partenariat avec l’Association des Maires de France18.

Pour autant, renommer n’est pas si simple, les municipalités doivent créer des commissions, mener des audits, etc... Par ailleurs, les municipalités doivent s’attendre à une opposition parfois forte de certains citoyens qui, à l’instar des associations féministes, vont là encore placarder de fausses plaques de rues pour s’opposer aux nouveaux noms19.

Frédéric Giraut alerte ainsi dans une tribune sur les risques d’une rhétorique réactionnaire appliquée à la toponymie qui, « en tant que domaine du symbolique et de l’idéologique, est souvent renvoyée, dans ce type de discours, à l’inanité par rapport aux vraies questions qui seraient celles de la vie quotidienne locale et des nécessaires économies à faire »20.

Quand la justice s'en mêle...

On le voit, le sujet est très sensible, au point que parfois les conflits portant sur les noms peuvent aboutir en justice. Ainsi, l'association Mémoires et partages a-t-elle pu récemment remporter son action contre la mairie de Biarritz, afin d'abroger la délibération de nommage du quartier « La Négresse », un terme qui, selon la cour administrative d'appel, « quelle que soit l'origine supposée de ce terme […] évoque en des termes dévalorisants l'origine raciale d'une femme, de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine »21.

La maire quant à elle défendait un usage "historique" décorrélé de la "lecture contemporaine". La question est légitime, faut-il nécessairement débaptiser tout nom faisant référence à un passé colonial ?

Renouer le dialogue, les vertus de la pédagogie

Comment sortir de ces oppositions ? Peut-on vraiment prendre en compte le nécessaire devoir de mémoire et la mise en valeur des diversités sans renommer ? Surtout, peut-on réconcilier deux visions qui s’affrontent, un usage « historique », où la pratique prévaut sur la mémoire, et une histoire à questionner ?

Des alternatives faisant appel à la pédagogie sont parfois plus prometteuses. Marie-Pierre Bousquet, directrice du programme en études autochtones de l’université de Montréal, fait ainsi remarquer qu’il faut « décoloniser, certainement, mais pas reconquérir » et propose en conséquence l’emploi de deux noms, « comme ça, on n’oublie pas l’histoire. D’une certaine manière, en France, la Bretagne le fait, avec les noms des villes dans les deux langues. Et cela peut faire naître un dialogue »22.

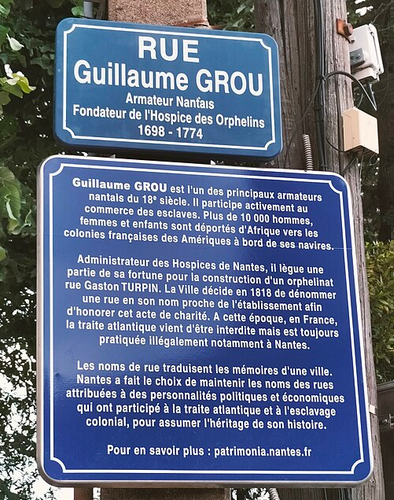

Le dialogue et la pédagogie, ce sont aussi les solutions adoptées à Nantes, La Rochelle ou encore à Bordeaux qui ont décidé d’assumer les dénominations polémiques tout en apposant des plaques explicatives. Ici à Nantes :

Autre exemple, concernant la parité cette fois, en Suisse où la ville de Genève, via le projet de sensibilisation 100Elles, a mandaté des historiens pour rédiger la biographie de 100 femmes et a apposé des plaques de rue alternatives de couleur violette :

Parfois, le simple ajout du nom de l'épouse ou de la sœur à celui du mari ou du frère, peut sembler satisfaisant, comme le cas de la présidente de la Croix-Rouge genevoise, Alice Favre, avec une « Avenue William-Favre » qui est devenue « Avenue Alice-et-William Favre »23. Et dans le cas de renommage complet, la mention de l’ancien nom demeure lui aussi placardé :

Genève a ainsi décidé de changer la dénomination de 20 rues, places, parcs et chemins24. En France on pense bien sûr aux époux Curie, de nombreuses rues sont encore dénommées simplement « Pierre Curie » plutôt que « Marie et Pierre Curie ». De telles initiatives, qui visent à susciter la réflexion, semblent plus à même de renouer avec le dialogue.

Olivier Bourreau

1 - MONTPELLIER : la municipalité débaptise sa "rue de Vichy", Le Monde, 4 août 1998

2 - Paris nomme une avenue Alexeï-Navalny à proximité de l’ambassade de Russie, Le Monde, 14 février 2025

3 - Tempêtes sur les plaques de rues, revue Géomètre, décembre 2024

4 - Neotopo

(4 avril 2023). The Gender

Gap in Street Naming: an Overview of Data Visualisation Initiatives

around the World. NEOTOPONYMIE/NEOTOPONYMY. Consulté

le 18 février 2025

Voir aussi :

5 - Neotopo (27 mars 2014). Contre la sous-représentation des femmes dans les noms de rues : géopolitique d’une mobilisation contemporaine multiforme. NEOTOPONYMIE/NEOTOPONYMY. Consulté le 18 février 2025

6 - Féminisons les noms des rues !, site de la ville de Paris, 4 mars 2024. Voir aussi Géographie à la carte : 5 ans après #Metoo, a-t-on féminisé les noms de lieux ?, Alexandra Mallah et Frédéric Giraut, France Culture, 13 octobre 2022.

8 - Renommer une rue? Ces élus locaux expliquent pourquoi ce n'est pas si simple, Huffingtonpost, 23 janvier 2021

9 - Les noms de rues à l’épreuve du genre. Une géographie politique de Nantes. Atlas de la métropole Nantaise, 16 juin 2022

10 - Tempêtes sur les plaques de rues, revue Géomètre, décembre 2024

11 - Liste des voies de Paris se référant à un nom de femme, Wikipedia

12 - La bataille des noms de rues : « Il était difficile de conserver le nom de l’abbé Pierre », Le Monde, 29 septembre 2024. A date de cet article, la BAN en compte 175, mais la BAN est référentiel est en cours de constitution.

13 - La rue Amherst devient la rue Atateken, Radio Canada, 21 juin 2019

14 - Appels à projets Exploring EU urban landscapes for a deconstruction of colonial narratives (EUrban DECO) et Urban decolonization walks in EU (UDEW). Voir aussi https://urbandecolonization.eu/

15 - Les noms de rues : le casse-tête des mémoires, France Culture, 26 février 2021. Voir aussi https://fr.wikipedia.org/wiki/Décolonisation_de_l'espace_public#France

16 - Voir notamment https://guidedumarseillecolonial.org/

17 - Portraits de France, site Vie publique, 12 mars 2021

18 - Combattants africains de la Seconde Guerre mondiale, site Mémoire des hommes, Ministère des armées

19 - Renommer une rue? Ces élus locaux expliquent pourquoi ce n'est pas si simple, Huffingtonpost, 23 janvier 2021

20 - La toponymie, une vieille obsession de l’extrême droite, Le Monde, 26 mars 2015

21 - La ville de Biarritz sommée par la justice de débaptiser le quartier « La Négresse », Le Monde, 6 février 2025. Voir aussi la décision de la cour administrative d’appel : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051144473

22 - Au Canada, le combat d’Autochtones pour décoloniser les rues, La Croix, 25 mai 2023

23 - A Genève, les noms de rue se féminisent, TV5 Monde, 27 août 2020. Voir aussi https://fr.wikipedia.org/wiki/Féminisation_des_noms_de_rue_à_Genève

24 - Féminisation des noms de rue: 3e volée, site de la ville de Genève, 11 février 2025